比特币与以太坊:去中心化程度的对比分析

加密货币的核心理念之一是去中心化,它旨在打破传统金融体系中由中心化机构控制的局面,将权力分散到网络参与者手中。比特币和以太坊作为市值最大的两种加密货币,都声称具有去中心化的特性,但它们的实现方式和去中心化程度却存在显著差异。理解这些差异对于评估这两种区块链网络的长期可持续性、安全性和潜在风险至关重要。

共识机制的差异及其影响

比特币采用工作量证明(Proof-of-Work, PoW)共识机制,这是一种通过竞争解决计算难题来验证交易并创建新区块的方法。矿工使用专门的硬件设备,例如ASIC矿机,进行哈希运算,争夺记账权。成功解决难题的矿工可以将新的交易打包成区块,并添加到区块链中,从而获得比特币奖励。PoW机制的核心在于其计算难度,确保了区块链的安全性,攻击者需要控制网络中绝大多数的算力才能篡改交易。 PoW也并非完美无缺。算力集中化是PoW机制面临的主要挑战。由于挖矿需要大量的电力和专业的硬件,少数大型矿池往往控制了大量的算力,形成算力垄断。这种算力集中化带来了51%攻击的风险。如果一个实体控制了超过50%的网络算力,理论上它可以阻止新的交易确认,甚至回滚之前的交易。虽然实施51%攻击的成本极高,需要巨额的资金和技术支持,但历史上也出现过针对其他PoW加密货币的类似攻击事件。比特币挖矿的能源消耗巨大,对环境造成影响。这导致挖矿活动更容易集中在电力成本较低的地区,如中国、俄罗斯等地,进一步加剧了算力集中化的趋势。

以太坊最初也采用PoW机制,但在经历“以太坊2.0”升级后,已经全面转向权益证明(Proof-of-Stake, PoS)共识机制。在PoS机制中,验证者(validator)不再需要进行大量的计算,而是通过抵押一定数量的加密货币(在以太坊中是ETH)来获得验证交易和创建新区块的资格。验证者根据其抵押的ETH数量被选为区块生产者,抵押数量越多的验证者被选中的概率越高。 PoS机制相比PoW机制具有显著的优势。它更加节能环保,无需消耗大量的电力。同时,PoS降低了参与验证的门槛,不需要购买昂贵的矿机,只需要持有一定数量的ETH并进行抵押即可参与。 然而,PoS机制也存在潜在的中心化风险。持有大量ETH的验证者更有可能被选为区块生产者,从而拥有更大的影响力和控制权,可能导致“富者更富”的马太效应。流动性质押衍生品(Liquid Staking Derivatives, LSD)的兴起也可能导致中心化风险加剧。LSD协议允许用户将ETH抵押并获得代表抵押资产的代币,例如stETH(Lido Staked ETH)。这些代币可以在市场上自由交易,提高了ETH的流动性,但也将ETH的控制权集中到少数几个LSD协议手中。如果少数几个LSD协议控制了大量的ETH抵押量,它们将对以太坊网络的共识过程产生巨大的影响,甚至可能形成治理风险。 例如,这些协议可以联合起来影响以太坊的升级和发展方向。

治理结构的对比

比特币的治理结构以其简约和稳健著称。任何对比特币协议的修改,例如隔离见证(Segregated Witness, SegWit)或 Taproot 升级,都需要社区的广泛共识,并经历长时间的讨论、代码审查和测试。这种保守的治理模式旨在最大程度地保证比特币网络的可靠性与安全性,防止出现意外的漏洞或分叉,但也可能导致比特币在采用新技术和功能创新方面相对滞后。比特币的核心开发团队规模精简,并且秉持去中心化原则,缺乏明确的领导者。比特币的开发方向和优先级主要由社区共识驱动,并通过比特币改进提案(Bitcoin Improvement Proposals, BIPs)进行规范。

以太坊的治理结构则更为复杂和灵活,旨在快速适应区块链技术的演进。以太坊基金会(Ethereum Foundation)作为非营利组织,在以太坊的开发、研究和推广方面扮演着关键角色,例如组织开发者会议和资助研究项目。以太坊的研究团队持续探索 Layer 2 解决方案、分片技术(Sharding)以及权益证明(Proof-of-Stake, PoS)共识机制等前沿技术,并积极推动以太坊协议的升级,例如从工作量证明(Proof-of-Work, PoW)到权益证明的过渡(即“The Merge”)。以太坊改进提案(Ethereum Improvement Proposals, EIPs)是提议、讨论和标准化以太坊协议变更的标准流程。每个EIP都需经过社区的充分讨论、同行审查和测试,然后才能被纳入以太坊的主协议中。尽管以太坊的治理结构相对开放和包容,允许社区成员提交和评估提案,但以太坊基金会的影响力以及少数核心开发者的决策在塑造以太坊的未来发展方向上仍然具有重要作用。例如,Vitalik Buterin作为以太坊的创始人,其观点和建议通常对社区具有显著的影响力。

节点分布的差异

比特币和以太坊的节点分布是衡量其去中心化程度的重要指标,两者在这方面呈现出显著差异。比特币网络拥有相对广泛的节点分布,这些节点遍布全球各地,覆盖了不同的国家和地区。这种广泛的分布降低了网络受到地域性攻击或审查的风险。任何个人或组织都有权运行一个比特币节点,参与交易验证、区块生成以及维护区块链的安全。这种开放性是比特币去中心化精神的核心体现。然而,运行一个完整的比特币节点需要下载并存储完整的区块链历史数据,截至目前,这需要数百GB的存储空间,并且对网络带宽有一定要求,这可能会对某些用户构成一定的技术和经济门槛。轻量级节点(SPV节点)虽然可以缓解存储压力,但安全性相对较低。

以太坊节点的运行同样面临成本挑战。特别是在以太坊2.0(信标链和分片链)升级后,参与权益证明(PoS)共识机制并成为验证者,需要抵押32个ETH。这无疑大幅提高了运行验证节点的经济门槛,可能导致节点分布的集中化,即少数拥有大量ETH的实体掌握更多的验证权。以太坊区块链的数据存储需求也在快速增长,除了历史交易数据,智能合约的状态数据也占据了大量空间。为了缓解存储压力,以太坊社区也在积极探索各种解决方案,例如状态租赁、无状态客户端等。然而,这些方案的实施需要时间,并且可能带来新的安全风险和技术复杂性。

矿池和质押集中度

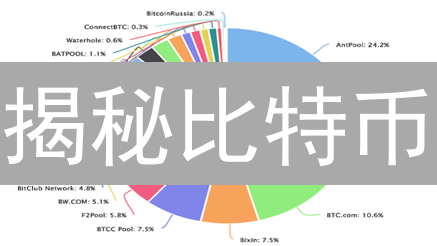

比特币矿池的集中度是加密货币社区长期关注的焦点。少数几个大型矿池,例如Antpool、Foundry USA和BTC.com,控制了比特币网络中相当比例的哈希算力。尽管矿池的参与者,即矿工,可能是地理上分散的个体或组织,矿池运营商在算力分配、交易选择以及区块生成方面拥有显著的控制权。这种算力集中化增加了潜在的风险,例如审查特定交易、操纵区块生成顺序,甚至进行双重支付攻击。矿池算力过于集中可能削弱比特币网络的去中心化特性,使其更容易受到外部干预或内部恶意行为的影响。监测矿池算力分布,鼓励矿工参与小型矿池,是降低这种集中风险的关键措施。

以太坊权益证明 (PoS) 机制同样面临质押集中度的挑战。在以太坊网络中,少数几个质押服务提供商,例如Lido、Coinbase和Kraken,控制了大量的以太币(ETH)质押量。这些大型质押服务商通过汇集用户的ETH,代表用户参与到以太坊的共识过程中,从而获得质押奖励。然而,这种集中化的质押模式使得这些服务提供商对以太坊网络的共识过程拥有显著的影响力。如果这些服务提供商的基础设施遭受攻击、出现技术故障,或者采取恶意行为,可能会对以太坊网络的稳定性、安全性和去中心化程度产生严重的负面影响。例如,如果某个大型质押服务商被黑客入侵,大量ETH可能面临被盗风险,同时网络的共识过程也可能受到干扰。因此,鼓励用户参与小型质押池、分散质押量,以及开发更具弹性的质押机制,对于维护以太坊网络的健康至关重要。

开发者社区的参与度

比特币和以太坊的开发者社区在规模、理念和参与方式上存在显著差异。比特币的开发者社区相对精简且更为保守,其核心关注点在于确保比特币协议的坚如磐石的稳定性和极致的安全性。比特币的开发活动侧重于核心协议的维护、错误修复以及经过审慎考虑的改进,对于引入未经充分验证的新功能持保守态度,旨在避免对现有系统的潜在风险。

以太坊的开发者社区则呈现出截然不同的景象,它规模庞大且充满活力,吸引了来自全球各地的开发者。这个社区蓬勃发展,催生了数量惊人的去中心化应用(DApps)和智能合约,涵盖了金融、游戏、供应链管理等众多领域。以太坊的开发者社区积极拥抱创新,勇于探索新兴技术和各种应用场景,例如DeFi(去中心化金融)、NFT(非同质化代币)和Web3。这种创新精神不断推动着以太坊生态系统的快速发展和持续扩张。然而,以太坊的高速发展也伴随着一系列挑战,包括智能合约中潜在的安全漏洞,这些漏洞可能被恶意利用导致资金损失;以及在高峰时段出现的网络拥堵问题,这会影响交易速度和gas费用,对用户体验造成负面影响。

比特币和以太坊都具有去中心化的特性,但它们的实现方式和去中心化程度存在显著差异。比特币在共识机制、治理结构和节点分布方面都更加去中心化,但其技术创新速度相对较慢。以太坊在智能合约和DApp方面具有优势,但其PoS机制和治理结构存在一定的中心化风险。没有一个网络是完美的,两者都在不断演进,去中心化的程度也在动态变化。